照片故事

作者照片,摄于2014年bet365在线体育投注

后花园。下立(曹一鸣)及中坐者(陈硕)为本文作者。曹一鸣毕业于复旦大学经济系,目前博士就读于波士顿大学经济系。最上面为徐叻,经济系毕业,目前博士就读于宾夕法尼亚大学经济系。

该文2015年投稿,前后3年4轮11次修改才被接受,命运多舛。该文主要观点及贡献有两个:第一,环境库兹涅茨曲线模型设置为民主制环境,任命制下的环境治理在多大程度上适用于该模型,研究者需要谨慎对待;第二,在任命制下,我们认为上级官员才是影响拐点存在及到来的决定因素。本文采用上级官员环境事务视察次数作为上级官员环境偏好的指标。作者认为在任命制下,上级官员事务性视察次数是测量上级偏好的优良指标,该指标可以应用到其他研究设定下,具有一定的普遍意义。

我院陈硕教授最新中文成果《任命制下的环境治理:地市级证据》被《经济学(季刊)》接收。以下是这篇论文的内容简介:

我国在保持经济高速增长的同时也付出了高昂的环境代价:全世界污染最严重的20个城市中有16个在中国;七大水系54%的水体不能用作居民生活用水(WorldBank, 2007)。环境污染也显著地损害了经济发展及公共健康:研究估计,由环境污染造成的经济损失约占我国GDP总量的3.5%-8%(Johnson et al., 1997);空气污染已经成为中国第四大致病因素(Murray et al.,2013),每年有超过120万人因空气污染而过早死亡(Lim et al., 2012)。公共健康水平降低意味着人均预期寿命缩短,这对国家发展带来长期的负面影响。另一方面,随着国家医疗保险体系的建立与完善,居民公共健康水平的提高意味着公共资源和国家财政的节约。此外,由于环境恶化导致的群体性事件频出,已经威胁到我国的基层稳定。上述问题凸显出环境整治的重要性及迫切性。

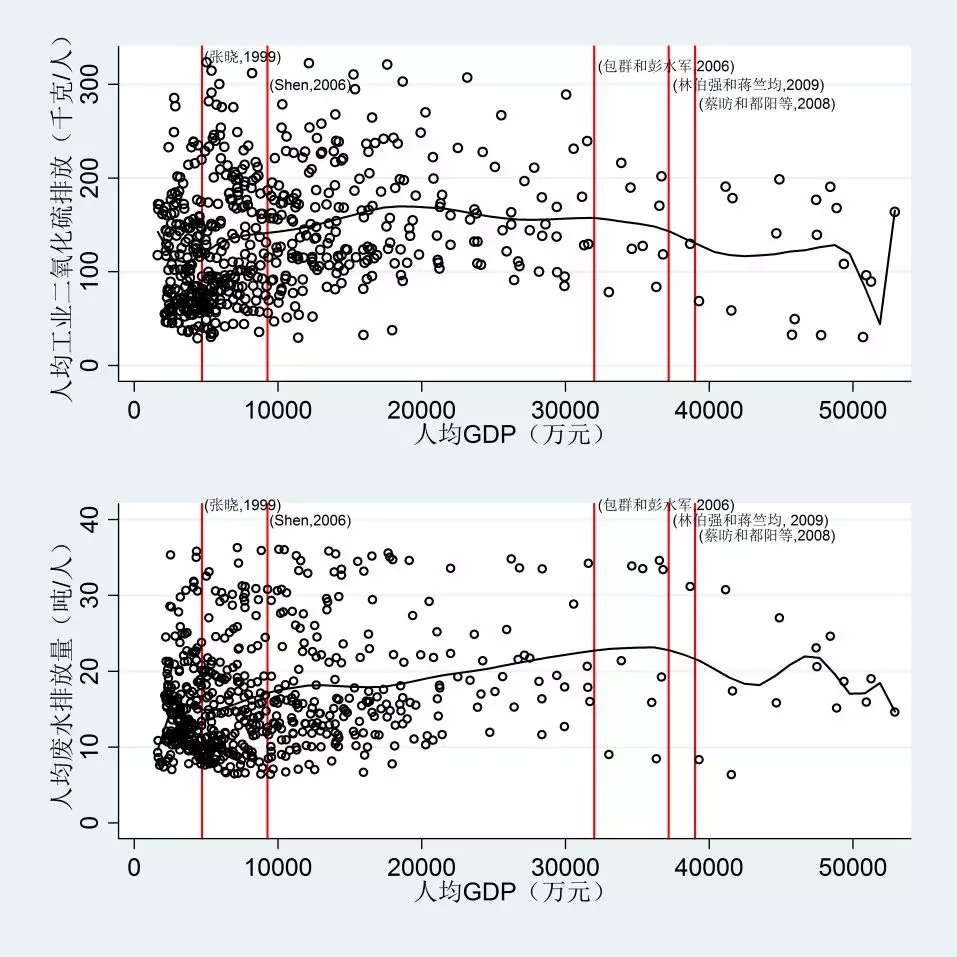

针对环境治理最著名的观点是环境库兹涅茨曲线(Environmental Kuznets Curve)假说。该假说认为收入水平与污染之间为倒U型关系:在经济发展初期,收入增加会导致污染上升;当收入继续增长并突破“拐点”之后,污染水平开始下降(Grossman and Krueger, 1995;Panayotou, 1993)。该理论的潜在含义是环境问题会随着经济持续增长得到解决(Beckerman, 1992)。由于该假说的预测结果被众多西方国家实际情况所佐证,很多学者试图检验其在中国的适用性(Shen, 2006;包群和彭水军, 2006,;蔡昉等, 2008; 李猛, 2009; 林伯强和蒋竺均, 2009; 宋马林和王舒鸿, 2011; 许广月和宋德勇, 2010; 张晓, 1999; 赵细康等, 2005)。虽然基于不同样本及估计方法,这些研究结论大多都支持拐点存在,但拐点到达时间却差别很大(见本文附录)。下图绘制了1991-2011年各省人均工业二氧化硫及废水排放随人均GDP的变动情况。拟合的非参数曲线采用Fan回归并结合Epanechnikov方法估计得到,竖线则表示现有代表性文献所预测拐点位置。然而,通过对比拐点前后的环境指标后却发现,图中的两个指标,特别是废气指标在拐点之后并没有明显的下降趋势。彼此矛盾的结果及较弱的预测能力显然不利于对我国环境治理的进一步理解,从单篇研究中引申出来的政策性含义也需要谨慎对待。同时,从政策角度而言,相比较拐点的估计,如何让拐点尽快到来也许更加亟待解决的问题。根据蔡昉等(2008)的研究,人均GDP达到39012元(2000年价格,下同)时拐点将会到来。这意味着截至2011年,全国仅有北京、上海和天津三个直辖市通过了拐点。假定GDP增速依然维持在7.5%,这些地区全部通过拐点时间要等到2030年。显而易见,当前严峻的环境问题已经不能容许这种情况继续存在十几年。因此,上述方面促使我们检视库兹涅茨曲线假说背后的因果机制,而这正是本研究的任务。

人均GDP与污染物排放变化及预测拐点位置

说明:上图表示1991-2011年各省人均工业二氧化硫排放随人均GDP的变动情况,下图则表示1991-2011年各省人均废水排放随人均GDP的变动情况。拟合的非参数曲线采用Fan回归并结合Epanechnikov方法估计得到。竖线表示现有文献所预测拐点出现位置。

数据来源:中国环境年鉴

环境库兹涅茨曲线认为环境质量的改善来自于居民偏好的转移:在经济发展初期,居民更加偏好收入增加所带来的福利。因此,政府会选择较为宽松的环境政策,导致污染随收入同步增加。而当经济发展到一定阶段,居民会逐渐在意环境质量,政府会相应地实施更为严格的环境政策并鼓励企业使用更清洁的生产技术。在这一阶段,污染水平开始随收入增加下降。上述机制解释了人均收入与污染之间的倒U型关系(Kijima et al., 2010)。但是,该理论有一个重要假设前提,即居民偏好转移能直接影响政府环境政策。在选举制下,该假设可以通过投票过程中的中间选民偏好获得满足(Eriksson and Persson, 2003)。但在任命制下,该理论对上述关系的预测以及作用发挥机制可能呈现出不同图景。任命制下官员决策需要首先满足上级指定的目标。当前,经济绩效特别是GDP相对增长率是我国地方官员绩效考核最重要的指标(Li and Zhou, 2005;徐现祥和王贤彬,2011;陈硕和朱志韬,2016)。单指标量化体系意味着很难在公众对环境偏好不断增强的情况下将环境质量纳入主要考核范围,其原因在于环境保护在很多时候会和经济增长目标相冲突。同时,信息不对称问题也可能造成公众对环境的偏好无法及时体现在官员考核指标中。基于上述分析,我们认为我国地方政府是否注重环境保护更大程度上取决于上级政府的偏好,而非随GDP增长而改变的居民偏好。换言之,如果经济增长依然是上级考核官员绩效的主要指标,地方政府会缺乏治理环境的激励,具体表现为污染治理投资的减少。

本文利用上级官员视察地方经济事务频数作为上级政府对辖区经济增长偏好的代理变量,并基于2003年至2007年的地级市面板数据实证检验上述假说。我们发现上级的经济考察的确会降低地方环境支出:视察每增加一次,人均污染治理投资会下降8.0%,污染治理投资占GDP比重会下降0.041%。基于广义矩估计(General Method of Moments)方法,将官员视察内生性问题及被解释变量滞后性纳入考察范围后,上述结果依然稳健。两方面证据可以用来证明该作用来自于官员激励而非其他机制:首先,如果激励机制成立,那么经济视察对环境支出的负面作用也会同时体现在考核体系之外的其他公共品服务上,但对地方经济发展将有正向影响。实证结果证实了该预期:视察每增加一次,教育支出和社会保障支出的增长率会分别降低2.34%和10.26%,但地方GDP及建成区面积增长率则分别增加2.32%和9.5%;其次,如果确实是激励发挥作用的话,该作用会随着官员异质性所导致的激励程度差别而不同。例如,那些年轻官员或第一任期官员往往晋升激励较大(“跛脚鸭效应”)。这意味着对于这些群体,上级视察带来的激励效果会更强。我们发现对于那些年龄低于52岁或其任期小于3年的官员,视察对环境支出的负面作用要比参照群体分别增加11.8%和12.4%。与此同时,我们还发现官员对环境的偏好同样能改变所辖政府财政支出结构:每增加一次环境视察,地方污染治理投资的GDP占比会提高0.17%。

我们认为本文具有显著的学术价值及政策含义。就学术意义来说,首先,本文讨论了环境库兹涅茨曲线成立需要的制度前提及在我国的适用性。本文认为在任命制下该理论的作用机制更大程度上是通过上级政府对环境的偏好实现,这促使我们重新审视该领域内的相关研究及政策含义。其次,把我国环境问题纳入地方政府行为框架内加以考察,利用官员激励来解释当前地方政府较低的环境支出比重。本文结论弥补了现阶段学界对该问题研究的不足。更为重要的是,利用政治经济学视角对环境问题加以考察同样有利于学界理解当前地方政府其他公共服务支出的逻辑,其结论为锦标赛下可能出现的激励扭曲问题提供了经验证据(周黎安, 2008)。因此,该文发现可以联系上并借鉴该领域已有研究成果从而推动对该问题进一步理解。最后,本文采用的官员考察作为官员激励代理和现有文献采用的测量方法相比也有明显优势。就政策性含义来说,我们认为我国的环境治理更多需要依靠自上而下的顶层设计,而非自下而上推动。这就要求中央政府更应当提高对环境问题的重视程度,将环境治理纳入官员的绩效考核中。

返回顶部

返回顶部